इच्छा द्वेष: सुखं दु:खं सङ्घातश्चेतना धृति: |

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् || 7||

इच्छा–कामना; द्वेषः-घृणा; सुखम्-सुख, दुःखम्-दुख; सङ्घातः-सकल; चेतना-शरीर में चेतना; धृतिः-इच्छा शक्ति; एतत्-सब; क्षेत्रम्-कर्मों का क्षेत्र; समासेन–सम्मिलित करना; स-विकारम् विकारों सहित; उदाहृतम्-कहा गया।

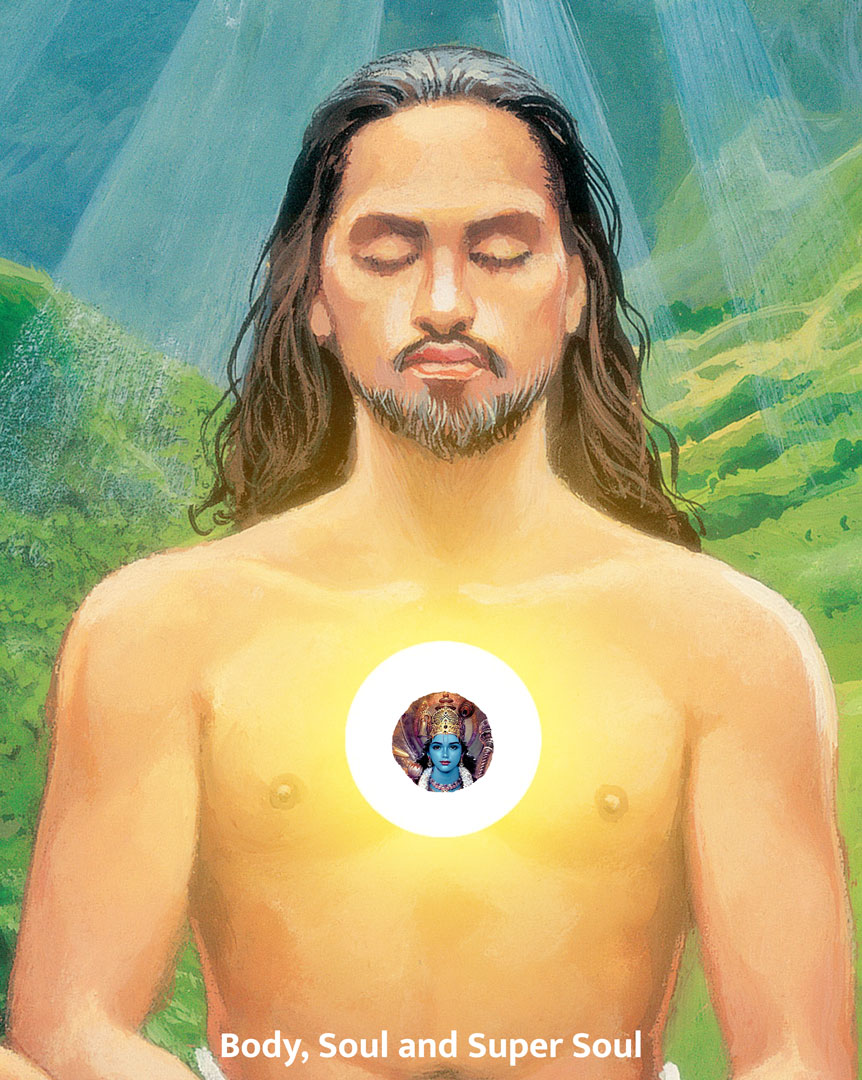

BG 13.7: इच्छा और द्वेष, सुख और दुःख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति ये सब कार्य क्षेत्र तथा उसके विकार में सम्मिलित हैं। श्रीकृष्ण अब इस क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

शरीरः कर्मक्षेत्र में शरीर सम्मिलित है। लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित है। शरीर में जन्म से मृत्यु तक छः प्रकार के विकार होते हैं-अस्ति (गर्भावस्था में जीवन) जायते (जन्म), वर्धते (विकास), विपरिणमाते (प्रजनन), अपक्षीयते (क्षीण होना), विनश्यति (मृत्यु) अर्थात् यह गर्भावस्था में रहता है, जन्म लेता है, विकसित होता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अन्त में मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर भगवान या संसार में सुख की खोज करने वाली आत्मा की सहायता करता है।

चेतनाः यह जीवन दायिनी शक्ति है और आत्मा में स्थित रहती है। यह जब तक शरीर में रहती है उसे जीवन शक्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार यदि हम अग्नि में लोहे की छड़ डालते हैं, तब छड़ अग्नि से ऊष्मा प्राप्त कर लाल हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चेतना प्रदान कर उसे सजीव बनाती है। इसलिए कृष्ण चेतना को भी क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं।

इच्छाशक्ति:-यह दृढ़ संकल्प है जो शरीर के सभी घटक तत्त्वों को सक्रिय करती है और उन्हें उपयुक्त दिशा की ओर केन्द्रित करती है। यह इच्छाशक्ति आत्मा को लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इच्छा बुद्धि का गुण है जो आत्मा द्वारा प्रेरित होती है। सत्त्व, रजस् और तमोगुण के प्रभाव से इच्छा के स्वरूप का वर्णन 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक में किया गया है।

कामनाः यह मन और बुद्धि की एक क्रिया है जो किसी वस्तु किसी स्थिति और किसी व्यक्ति आदि की प्राप्ति के लिए लालसा उत्पन्न करती है। सामान्यतः हम कामना को महत्त्व नहीं देते लेकिन कल्पना करें कि यदि कामनाएँ न होती तब जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार से भिन्न होती? इसलिए कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले परमात्मा ने कामना को इसके अंश के रूप में इसमें सम्मिलित किया और इसलिए इसका विशेष उल्लेख करना स्वाभाविक है। बुद्धि किसी पदार्थ की महत्ता का विश्लेषण करती है और मन इसके प्रति अभिलाषाओं को प्रश्रय देता है जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तब सभी लौकिक कामनाएँ शांत हो जाती हैं और फिर शुद्ध मन केवल भगवत्प्राप्ति की कामना करने लगता है। लौकिक कामनाएँ बंधन का कारण होती हैं और आध्यात्मिक कामनायें मुक्ति की ओर ले जाती हैं।

द्वेषः यह मन और बुद्धि की एक अवस्था है जो ऐसे पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति विरक्ति उत्पन्न करती है जो उसे अप्रिय लगते हैं और उनसे बचने का प्रयास करती है।

सुखः यह सुख और आनन्द का भाव है जिसकी अनुभूति प्रिय और अनुकूल परिस्थितियों तथा कामनाओं की पूर्ति होने पर होती है। मन सुख की प्राप्ति करता है और आत्मा भी इस सुख का अनुभव करती है क्योंकि यह समय की पहचान मन के साथ युक्त मानती है। किंतु लौकिक सुख आत्मा की क्षुधा को कभी शान्त नहीं कर सकते और वह तब तक असंतुष्ट रहती है जब तक वह भगवान के दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं करती।

दुःख: यह मानसिक पीड़ा है। मन अप्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका अनुभव करता है।

अब श्रीकृष्ण ऐसे गुण और विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। इस प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर को प्राप्त करते हैं।